北大教授发现新型磁感应蛋白:揭秘人的第六感

12787 点击·0 回帖

2015年11月16日,北京大学生命科学学院的谢灿课题组在《Nature Material》杂志在线发表论文,首次报道了一个全新的磁受体蛋白(MagR),该突破性进展或将揭开被称为生物“第六感”的磁觉之谜,并推动整个生物磁感受能力研究领域的发展。

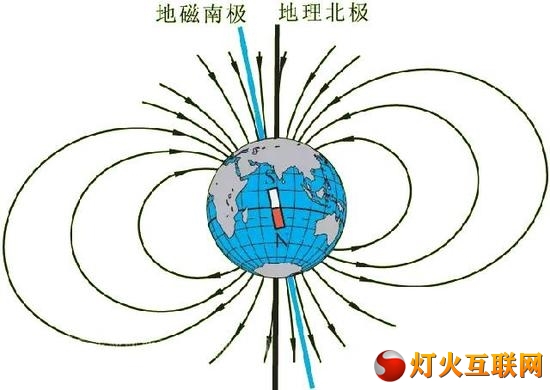

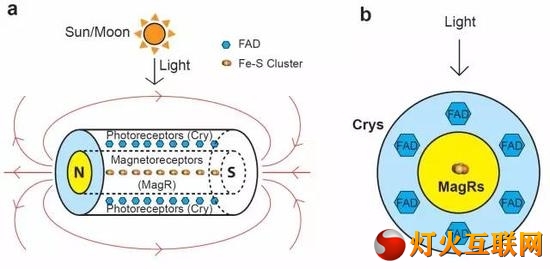

图片:17463.jpg 配图 科学家们认为,生物之所以具有这种神奇的“方向感”,原因之一在于它们的感觉系统除了视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉之外,还有被称为“第六感”的磁觉——即生物利用地磁场准确寻找正确的方向。 图片:160859.jpg  生物感磁研究的新突破 2015年11月16日,北京大学生命科学学院的谢灿课题组在《Nature Material》杂志上在线发表了生物感磁研究领域的一项突破性进展。作者首先提出了一个基于蛋白质的生物指南针模型(Biocompass model)。该模型认为,存在一个铁结合蛋白作为磁感应受体 (Magnetoreceptor,MagR),该蛋白通过线性多聚化组装,形成了一个棒状的蛋白质复合物(Magnetosensor),就像一个小磁棒一样有南北极。而前人推测的感磁相关蛋白Cry和磁感应受体MagR通过相互作用,在MagR棒状多聚蛋白的外围,缠绕着感光蛋白Cry,从而实现“光磁耦合”。 在这一模型的理论框架下,谢灿课题组通过计算生物学预测、果蝇的全基因组搜索和蛋白质相互作用实验发现了一个全新的磁受体蛋白(MagR)。 MagR属于铁硫簇结合蛋白(简称铁硫蛋白),每一个蛋白质单体都结合了一个二铁二硫形式的铁硫簇。生化实验和电镜结构分析,结合蛋白质结构模拟,呈现了这一蛋白质生物指南针的组成和架构,与预测的模型完全吻合。 生物物理学和物理学实验证明,MagR蛋白复合物具有很明显的内禀磁矩,能通过磁场在实验室富集和纯化得到。作者不仅从物理性质上测量了该蛋白在溶液状况下的磁性特征,还通过电镜观察到MagR蛋白质复合物能感应到微弱的地球磁场(在北京大致为0.4高斯),并沿着地球磁场排列。人工增强磁场强度可以导致这种排列更加有序。 图片:85091.jpg  谢灿课题组的这一系列的实验初步确认并建立了基于MagR蛋白的生物指南针感磁机理。MagR蛋白的发现,对生物感磁机制的发展有着至关重要的影响,由于MagR蛋白自身具有内禀磁矩,加之MagR蛋白与Cry蛋白相似的特征(例如在果蝇头部和在鸽子视神经细胞中大量表达;在进化上出现得很早,广泛存在于生物界各类物种),Cry蛋白占据了20多年的“第一磁受体蛋白”地位受到了强烈撼动。 与之相比,谢灿课题组发现的MagR蛋白,具有明显的内禀磁矩和更清晰的物理模型,或许比Cry蛋白更有可能成为真正的磁受体蛋白,而Cry很可能只是信号传导环节中的一员。MagR磁受体蛋白的发现必然掀起生物感磁研究的新一波热潮,推动整个生物磁感受能力研究的发展。“远程调控”一直是合成生物学的一个热门领域,磁感应蛋白MagR的发现给磁控生物提供了新的机遇。 新型磁感应蛋白MagR只有14.5 KDa,其单体只有130个氨基酸左右(不同物种略有差异),更方便进行基因操作,对目标生物的负担也会更小。而且MagR具有亚铁磁性,能响应普通磁铁,理论上还能感应地磁场强度的磁场,或许MagR是更为理想的磁感应元件。 此蛋白的磁感应能力是谢灿课题组首次发现的,从磁感应元件的角度考虑,如何让蛋白具有更灵敏的感磁性能,如何利用MagR蛋白将磁场信号转化为生物信号还需要研究人员进一步探索。由于MagR的独特的磁学性质,可能将直接引发基于MagR蛋白质的一系列的由磁场来操控生物大分子乃至细胞行为、动物行为的各种应用。 | ||

|